Par le choix de la vidéo et la concurrence des médias sur la scène, les créateurs du spectacle donnent littéralement à voir au spectat …

Une guerre qui n’en finit pas

Une guerre qui n’en finit pas

1914 – 1918, á l’écran et sur scène

Sous la direction de Christophe Gauthier, David Lescot et Laurent Véray

Ouvrage publié avec l’aide de la Cinémathèque de Toulouse

Dépôt légal : 538 octobre 2008

Achevé d’imprimer en octobre 2008 sur les presses de l’imprimerie Louis-Jean 05000 Gap (UE)

Avant-propos – Natacha Laurent

L’histoire de la Première Guerre mondiale et l’étude de sa mémoire et de ses représentations occupant, dans les collections et l’identité de la Cinémathèque de Toulouse, une place particulière. Et s’est ce qui explique la publication du présent ouvrage.

En effet, la Cinémathèque de Toulouse a retrouvé et restauré deux film de fiction essentiels sur la Grande Guerre : La Grande Illusion (Jean Renoir, 1937) et Verdun, visions d’Histoire (Léon Poirier, 1928). Dans les deux cas, les versions complètes que nous avons restituées au public ont été retrouvées grâce au soutien actif du Gosfilmofond. L’amitié fidèle, qui unit notre institutions aux archives nationales du cinéma de Moscou depuis plus de quarante ans, est á l’origine de ces deux résurrections. Qu’il s’agisse du négatif original de La Grande Illusion ou e l’interpositif de Verdun, visions d’Histoire, toutes les informations dons nous disposons montrent que ces éléments avaient été saisis pas les Allemands á Paris durant la Seconde Guerre mondiale, puis pris pas les Soviétiques á Berlin comme << trophées de guerre >> en 1945 et emportés en URSS. Paris-Berlin-Moscou-Toulouse : c’est l’incroyable chemin que ces deux films ont parcouru pour échapper á l’oubli et retrouver le public français.

L’un et l’autre sont, pour des raisons différentes, des films majeurs dans l’histoire des représentations cinématographiques de la Grande Guerre, et c’est pourquoi ils ont diné lieu á des restaurations. Celle du film de Jean Renoir a été conduite en 1997 en collaboration avec les Archives françaises du film Centre national de la cinématographie (dans le cadre du plan nitrate). Quant á celle du film de Léon Poirier, elle a été menée par la Cinémathèque de Toulouse, avec le soutien de la Fondation Groupama-Gan et de la Sacem en 2006, et a donné lieu á l’édition d’un DVD avec Carlotta films.

La restaurations d’un film est une aventure qui ne peut en aucun cas se réduire aux seules opérations techniques. `elle convoque nécessairement l’histoire du cinéma, ses problématiques et ses outils, et participe á l’écriture de celle-ci. Autrement dit, en restaurant ces deux films, la Cinémathèque de Toulouse a apporté sa contributions á l’histoire de la guerre de 14-18, et elle a souhaité prolonger ce travail en l’enrichissant d’une réflexion scientifique. Celle-ci a tout naturellement trouvé sa place dans la deuxième édition de notre festival Zoom arrière qui, en 2008, 90 ans après l’Armistice, devait accorder une place de choix á l’étude de ce conflit.

La vocation première de Zoom arrière, festival entièrement consacré au patrimoine cinématographique et á sa transmission au public d’aujourd’hui, est d’incarner, de façon concrète et conviviale, l amission d’une cinémathèque. Et c’est pourquoi chaque année, nous organisations l’une des sections du festival autour d’un colloque scientifique et d’une programmation adaptée – les deux étant, bien entendu, amenés á dialoguer et á s’enrichir. Nous avons donc choisi, en février 2008, de consacrer cette réflexion aux représentations de la Première Guerre mondiale tant au théâtre qu’au cinéma, de l’époque á nos jours, depuis les images contemporaines de l’événement jusqu’á celles, plus récentes, qui participent á la recomposition de sa mémoire. Le présent ouvrage est issu de ce travail collectif et apparaît, pour la Cinémathèque de Toulouse, comme l’aboutissement éditorial naturel de Zoom arrière.

9. Se souvenir de 14-18 : <<intermédialité>> et mise en eu du feuilleté de la mémoire dans le spectacle La Grand Guerre de la compagnie Hotel Modern.

Charlotte Bouteille-Meister</intermédialité>

Lorsque les membres de la compagnie néerlandaise Hotel Modern décidèrent de créer un spectacle sur la Première Guerre mondiale, leur souhait était avant tout de travailler autour d’un paysage. Á l’exemple de nombreux performeurs contemporains des Flandres et des Pays-Bas, la recherche artistique d’Hotel Modern passe avant tout pas une réflexion sur la forme et sur l’image créée sur scène : c’est dans la recherche formelle et á travers elle que peut émerger un propos, un point de vue sur le thème choisi pour le spectacle. Il n’est ainsi pas anodin que la vidéo soit apparue pour la première fois dans leur travail pout le spectacle De Grote Oorlog (La Grande Guerre), créé en 2001, alors que les membres d’Hotel Modern – les actrices Pauline Kalker et Arlène Hoornweg et le plasticien Herman Helle – pratiquaient déjà un théâtre d’objets miniaturisés depuis la création de la compagnie en 1997.

Ce spectacle a immédiatement rencontré un grand succès et il est encore régulièrement joué á travers le monder entier dans ses versions néerlandaises, anglaise – The Great War – et française – La Grande Guerre. Le processus de documentation et de création du spectacle a duré sept mois, durant lesquels la compagnie a effectué u long travail de documentation et de recherches qui l’ont conduite en Belgique et en France sur les anciens champs de bataille. L’élaboration visuelle (création des maquettes, des figures de soldats…) s’est faite en même temps que le choix des textes qui sont lus durant le spectacle, créant ainsi une très – trop ? – forte cohérence dans le résultat final. Ces textes sont tous des témoignages de combattants : lettres écrites au front par un soldat français, Prosper, découvertes chez un bouquiniste marseillais, passages de lettres de Max Beckmann, extraits d’Á l’Ouest rien de nouveau de Remarque ou plus largement paroles de vétérans tirées de reportages ou s’ouvrages sur la Première Guerre mondiale.

Le cœur du projet, tel qu’il est décrit par la compagnie, est de rendre tangible l’expérience des soldats de la Grande Guerre, et notamment les longs mois dans les tranchées, en donnant á voir – mais aussi á entendre et á sentir physiquement, olfactivement – les témoignages des vétérans. Il s’agit de permettre au spectateur de s’approcher le plus possible de la réalité concrète de la guerre, á travers des épisodes qui témoignent de toutes les formes nouvelles s’un conflit industrialisé at de la « brutalisation » ou l’« ensauvagement » de la guerre moderne pour reprendre l’expression de George L Mosse : les bombardements, les tranchées, le rapport renouvelé aux morts et á la mort… Pour rendre cet inferno, les créateurs du spectacle ont recours au modèle réduit et á la manipulation e figurines de soldat mesurant une dizaine de centimètres de haut, á la lecture de textes, au bruitage et á la vidéo.

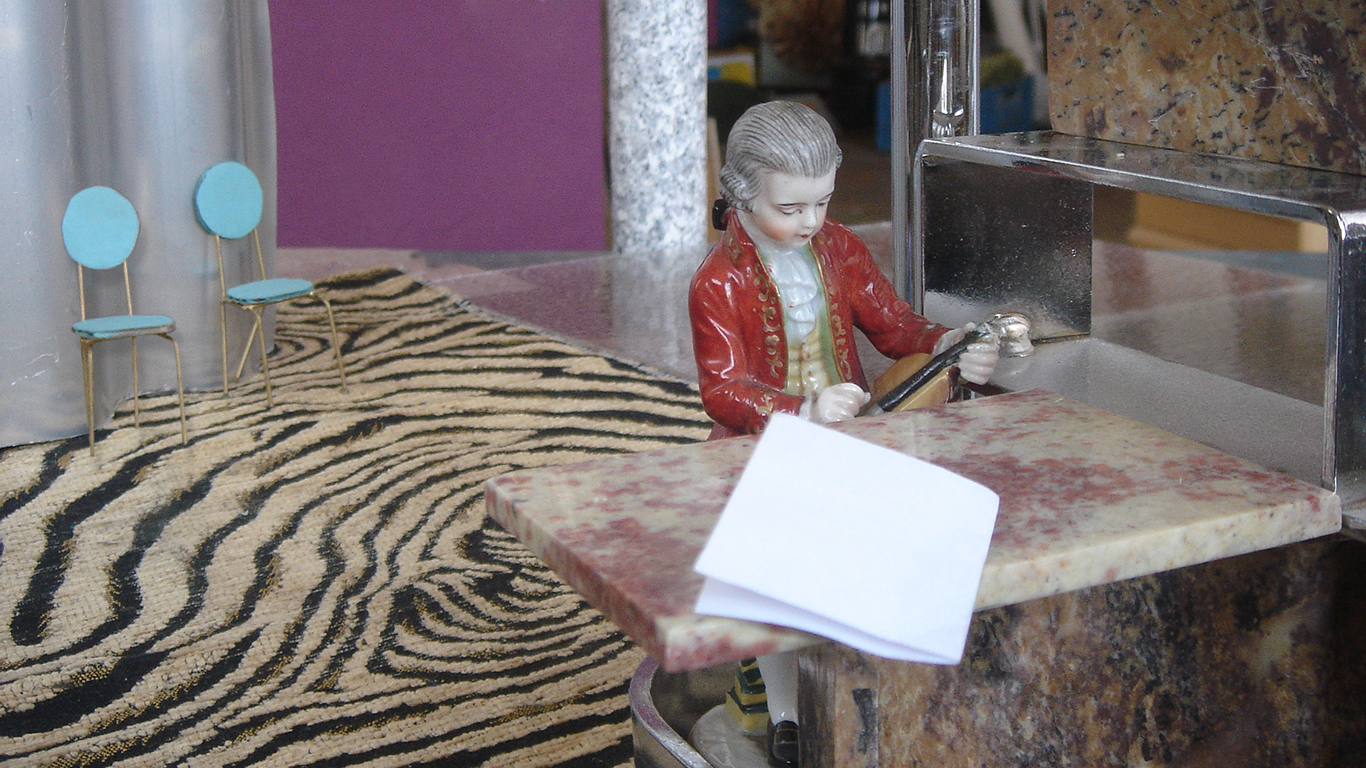

Le plateau est divisé en plusieurs espaces. Côté cour, une table qui occupe le plateau sur toute sa profondeur, recouverte de terre, constitue l’espace du champ de bataille miniature, tout d’abord village paisible puis ville bombardée, tranchées, guitoune allemande ou encore camp de prisonniers de guerre. Deux espaces de jeu se trouvent au centre du plateau : une première « scène », proche du public, est constituée de quatre caisses de plastique spectacle ; plus au fond, un aquarium posé sur une table servira plus tard pour le torpillage du bateau de linge anglais le Sussex par un sous-marin allemand. Côté jardin, au fond de la scène, dans un champ de bataille plus petit, ont lieu plusieurs scènes muettes pendant lesquelles l’espace de la grande table est préparé pour un épisode ultérieur. Les scènes qui ont lieu dans ces quatre espaces sont constamment filmées á l’aide d’une des caméras utilisées dans le spectacle : plusieurs caméras DV couleur et une très petite caméra noir et blanc, qui se porte au bout du doigt et permet des effets de gros plans en basse définitions, rappelant les images des caméras de surveillance. Ces images sont mixées sur scène et les performeuses opèrent á vue la bascule entre les différentes sources sur une table de mixage placée tout près du champ de bataille principal, pour les projeter en temps réel sur le grand écran en fond de scène.

La bande-son de ce « film » est créée par le bruiteur-musicien Arthur Sauer qui accompagne en direct l’ensemble du spectacle, au jardin du plateau, entouré de nombreux instruments plus ou moins insolites. Á l’aide de microphones de contact et d’une table de mixage, i amplifie et déforme les sons pout faire entendre le sifflement des obus, le crépitement des mitrailleuses ou le chant d’un oiseau au lever de jour.

Enfin, par moments, les deux performeuses se relaient á un pupitre tourné vers l’écran du fond de scène pour lire les textes choisis. Hormis les effets de lumière qui sont lancés depuis la régie et quelques sons préenregistrés, tout se crée donc á vue du spectateur et en direct. Le public assiste dans le même temps á un film et á son processus de création, á un film sans hors champ en quelque sorte.

Il s’agit donc d’un spectacle multimédia ou plutôt « inter-média » – même si le mot est moins prisé, ce dernier terme impliquant l’interaction profonde entre différents médias sur le plateau et non leur seule juxtaposition éclatée. Cette interaction très serrée entre la manipulation á vue des figurines de soldats, le bruitage, les lectures des textes des vétérans et la projection sur l’écran des images filmées sur le plateau produit un « réalisme » surprenant, fondé sur une mémoire collective structurée par le cinéma. Cet effet de réel est cependant constamment doublé d’un effet de distance provoqué par l’exhibition sur le plateau en trois dimensions du processus de création et de construction de ce « réalisme » factice en deux dimensions. Entre réalisme et distance, le spectacle donne ainsi á voir le feuilleté des mémoires qui construisent le souvenir de la Grande Guerre chez le spectateur du début du XXIe siècle, et ce par un jeu sur les différentes représentations collectives du conflit.

Un « réalisme cinématographique »

Comme l’a souligné Laurent Véray, la Première Guerre mondiale a montré l’incapacité du cinématographe á enregistrer les batailles en direct et c’est le cinéma de fiction qui, après guerre, a permis de rendre au plus près le « réel » de combats. Une tendance á la reconstitution ultravériste a marqué le genre du cinéma de guerre et participé á la formation d’une représentation « type » de la guerre marquée entre autres par une grande variété de cadrages, un rythme saccadé et une bande-son assourdissante.

Dans la représentation qu’elle donne des combats, la compagnie Hotel Modern utilise ce langage cinématographique pour livrer une image de la guerre conditionnée par les représentations filmiques de la Grande Guerre mais aussi de la Seconde Guerre mondiale, des guerres de Corée et du Vietnam. Le spectacle est ainsi construit sur une double alternance rythmique et visuelle. Les scènes de bombardement, rapides et violentes, alternent avec les scènes plus calmes de vie quotidienne des soldats. Les plans larges ou surplombants sur les paysages dévastés, parfois doublés de travellings latéraux qui permettent de donner á voir l’immensité des ravages de la guerre, alternent avec des gros plans, souvent á ras de terre, qui plongent le spectateur au cœur de la tranchée.

La caméra se fait même parfois subjective pour donner une vision individuelle du combat, tournée á hauteur d’homme, á la manière de Stanley Kubrick dans Les Sentiers de la gloire, lors de la scène où le colonel Dax passe en revue ses troupes dans les tranchées. Pour rendre la perte de repères du soldat dans un combat industrialisé, l’image est morcelée et littéralement sens dessus dessous, notamment dans la séquence « tournée » depuis l’intérieur d’un char – effet rendu par un cache en forme de meurtrière posé sur l’objectif de la caméra – et dans l’épisode de la course éperdue d’un soldat á travers le champ de bataille bombardé. Cette Dernière scène, tournée avec la petite caméra noir et blanc qui confère á l’image un aspect granuleux et flou, n’est pas sans évoquer au spectateur la séquence d’ouverture du film de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, séquence qui fait elle-même référence aux photos prises par Robert Capa au cœur du débarquement américain á Omaha Beach le 6 juin 1944. S’il est á noter d’une part que le film de Spielberg a pour sujet la Seconde Guerre mondiale et non la Grande Guerre et que, d’autre part, les membres de la compagnie Hotel Modern affirment qu’ils n’avaient pas vu ce film au moment de la création de leur spectacle, il est intéressant de voir á quel point ce type d’images prises depuis l’intérieur des combats, livrant une vision individuelle et donc souvent déconstruite de l’affrontement, constitué aujourd’hui notre mémoire collective de la guerre. C’est ainsi que le spectateur de La Grande Guerre s’attend á voir le premier conflit mondial représenté de manière « réaliste », « réalisme » entendu ici comme mode de représentation correspondant á une mémoire photographique ou cinématographique et non á une mémoire directe au testimoniale de l’événement.

Le choc recherché et produit par ces images est de surcroît renforcé pour le public par les odeurs de brûlé et la fumée qui se dégagent du plateau durant tout le spectacle. La compagnie Hotel Modern plonge presque tout les sens du spectateur dans la guerre moderne et paraît résoudre ainsi l’aporie olfactive du cinéma de guerre, soulignée par Chris, la narratrice de Level Five (1996) de Chris Marker, qui déplorait « qu’il manquât aq tous les livres, á tous les films, l’odeur du champ de bataille », pour conclure péremptoirement : « Tant qu’il n’y aura pas de cinéma olfactif comme il y an un cinéma parlant, il n’y aura pas de film de guerre. »

Si le spectacle La Grande Guerre s’inspire du cinéma de guerre le plus récent dans sa forme, il adopte également le même traitement du fond du sujet, et ce par le choix des témoignages qui mettent en avant l’intimité prosaïque du soldat, la peur mêlée á un héroïsme anonyme loin des déclarations belliqueuses de l’arrière et du « bourrage de crâne », les petits arrangements d’une vie quotidienne au contact de la mort. Cette intimité, si marquée dans les lettres du soldat Prosper, est rendue sensible par la proximité que confère le micro á la lecture des témoignages des soldat, proximité renforcée par le jeu des performeuses que, par moments, chuchotent ou donnent á entendre le souffle du soldat qui court sous le bombardement. Cette vision de conflit, qui n’est pas nouvelle, est conforme á l’évolution de la représentation de la Première Guerre mondiale telle qu’elle a été analysée entre autres par Michel Auvray á travers les guides des champs de bataille, représentation qui, sous les effets conjugués de la réconciliation franco-allemande et du renouvellement historiographique, s’est éloignée de l’héroïsation des combats pour livrer une vision des combattants « moins héros que victimes d’un déluge de fer et de feu ».

Cette proximité contribue á l’émotion suscitée par le spectacle et dont témoignent les créateurs comme les spectateurs. Les voix des deux comédiennes, loin de s’inscrire dans le registre distancié d’une voix off documentaire, cherchent á donner voix, sinon corps, aux récits des soldats qui sont tous rapportés á la première personne dans un registre de jeu psychologique. Un « personnage » semble même se dégager de cette juxtaposition de textes, personnage collectif du témoin, le soldat de toutes les nation engagées dans le combat et á qui la figurine de Prosper, qui apparaît lors de la lecture des trois lettres dont il est l’auteur, apporte une réalité physique sur l’écran. Assis dans la tranchée, écrivant, il est celui qui témoigne depuis le cœur des combats et sa parole prend corps á l’écran. Il n’y a en effet pas de discordance entre la parole et les images et, dans un processus de validation réciproque, les textes présentés comme des témoignages de vrais combattants, confèrent un statut de vérité aux images qui, en retour, leur apportent un « réalisme » visuel.

L’écran ne vient donc pas apporter la caution du réel á la scène théâtrale, comme il le faisait chez Piscator, mais lui donner une forme de « réalisme cinématographique » qui permet de susciter une vive émotion chez le spectateur. La réception du souvenir individuel par la mémoire collective se joue donc á travers cet écran : l’expérience individuelle du soldat-témoin portée par les textes ne peut être prise en charge par la communauté des spectateurs que grâce á des images qui fondent la mémoire que cette communauté a de l’événement.

La distance induite par la « performance »

Cependant, le spectateur ne peut ignorer le premier plan de la scène, celui où s’élabore ce « réalisme » et qui en dénonce la dimension fictive. Les témoignages mis en scène á travers les figurines ne peuvent de plus être entièrement incarnés, par absence de chair justement, ils ne peuvent donc être entièrement fictionnalisés. Pour preuve que la « performance de l’histoire » n’est pas complète : l’incomplète identification du spectateur au « personnage » du combattant de la Grande Guerre qui naît des témoignages. Le spectateur est ému certes, choqué parfois, mais il ne détourne jamais le regard devant es souffrances de ces soldats de chiffons sans visage et ce parce que le spectacle lui impose constamment une distance par rapport aux images créées sur l’écran.

Cette distance est induite avant tout par la nature du spectacle qui s’inscrit pleinement dans la sphère de la « performance » telle qu’elle été définie par Richard Schechner, c’est-á-dire comme un acte qui s’accomplit en même temps qu’il exhibe son accomplissement, selon le principe du showing/doing (faire en montrant que l’on fait). La double action du Performeur implique nécessairement une double réception du spectateur qui perçoit á la fois l’acte et son exhibition, cette double réception suscitant nécessairement une distance, voire un phénomène de « distanciation » par rapport á la représentation et á son « réalisme cinématographique », bien que l’écran conserve toujours son pouvoir envoûtant.

Dans La Grande Guerre, cette distance est suscitée dès l’abord par le mode de réception proposé au public. Le premier geste des performeurs consiste ainsi á placer un dessin de téléphone portable barré sous une caméra et á le projeter sur l’écran. L’échange entre la scène et la salle, qui passera nécessairement par l’écran, est donc d’emblée présenté dans sa dimension ludique et humoristique.

Cet humour est également présent dans les scènes qui jouent explicitement de la convention du théâtre d’objet. Aux représentation « réalistes » déjà évoquées, répondent en effet des passages qui dévoilent explicitement les procédés de miniaturisation et assument pleinement le procédé de transposition du champ de bataille á une échelle réduite. Comme chez George L. Mosse, la « brutalisation » des combats engendrée par les techniques de la guerre moderne s’accompagne de a « trivialisation » du conflit par la dimension ludique de cette reconstitution au moyen de maquettes et de « petits soldats ». Horreur vériste et jeu d’enfants se conjuguent ici dans une tension qui n’est pas sans rappeler le malaise créé par l’installation Hell des frères Chapman qui recréait des scènes de souffrance et de torture insoutenables á l’aide de plus de cinq mille personnages miniatures.

Le caractère dérisoire ou décalé des moyens employés sur le plateau pour obtenir des effets très réalistes su l’écran amène nécessairement le spectateur á une prise de distance par rapport á ces effets. Les arbres en bruns de persil, le souffle des impacts d’obus recréé á l’aide d’une petite bombonne d’air comprimé, la lumière des éclats retombant sur le champ de bataille rendue par des cierges magiques ou encore le bruit assourdissant du moteur diesel du char donné à entendre par le frottement d’une moitié de noix de coco contre un micro de contact, toutes ces transpositions démystifient le réalisme de l’image projetée sur l’écran et font un léger pied de nez aux énormes machineries mobilisées aujourd’hui pour tourner les films de guerre.

Le direct, ses ratés et la fébrilité qu’il engendre (le public est témoin de la course incessante des performeurs qui vont et viennent sur le plateau pour créer chaque séquence) rappelle de plus constamment le spectateur à la dimension live de la performance à laquelle il assiste. Contrairement au cinéma, art du passé et de l’enregistrement, les images proposées par Hotel Modern sont éminemment présentes et en cela théâtrales. Dans le va-et-vient constant qu’il impose entre la scène et l’écran, le spectacle interdit donc au public de se perdre totalement dans la contemplation d’images certes filmées, mais non enregistrées. Cette absorption du public dan l’image est rendue d’autant plus difficile que les témoignages sont lus par deux femmes qui, si elles adoptent un type de jeu psychologique, ne peuvent cependant prétendre à l’indentification avec la parole exclusivement masculine des soldats.

La distance avec le « réalisme cinématographique » est maximale quand les mains des performeurs entrent dans le champ des images projetées sur l’écran. La dénonciation politique qui sous-tend ces images vient en effet rompre toute la séduction qui pourrait naître devant la prouesse de cette représentation de la guerre en miniature. L’esthétisation du conflit se heurte à l’exhibition de sa cruauté et au sacrifice de millions de soldat manipulés par les états-majors, représentés par les mains des performeurs, notamment dans une scène où deux soldats, postés sut une colline, sont abattus par un tir de mitrailleuse et constamment remplacés par une main « supérieure ». La miniaturisation du champ bataille et la manipulation de petits soldats deviennent ainsi le signe de l’impuissance des combattants dans cette « bataille de matériel » et dénoncent la responsabilité des commandements civils et militaires dans la boucherie humaine que fut la Grande Guerre.

« L’intermédialité » dote ainsi le spectateur de plusieurs regards. « La scène est à fois loupe et kaléidoscope » : loupe puisque les images sur l’écran plongent le spectateur dans une « réalité » des combats, au plus près du combattant, mais aussi kaléidoscope car ces images ne peuvent être dissociées des différentes instances qui, dispersées sur le plateau, participent à leur construction. On pourrait parler d’une approche cubiste de l scène, produite par la combinaison du détail sur l’écran et du plan général sur le plateau.

Le dispositif déployé par Hotel Modern suscite donc une vision disjointe, non fusionnelle, qui juxtapose continuellement le processus et son résultat, un point de vue divergent, incomplet et un résultat lisse, unifié sur l’écran. Ce qui paraît le plus « réel » sur l’écran, parce qu’il correspond à nos attentes visuelles et culturelles, est désigné comme le plus construit, le plus artificiel, par ce qui advient au premier plan du plateau. Ce principe de juxtaposition crée donc une tension dans la réception du spectacle, tension que l’on peut analyser comme une métaphore de la concurrence des représentations de la Grande Guerre et du « feuilleté des mémoires » lié à cet événement.

« Intermédialité » et concurrence des mémoires

S’il participe de la dénonciation de la violence de la guerre moderne, le choix de « l’intermédialité » semble en effet porteur d’une interrogation différente et non moins politique : quel feuilleté de mémoires constitue notre représentation d’un conflit dont les témoins directs ont – presque – tous disparu ? La juxtaposition des différents médias sur le plateau semble dès lors reproduire la superposition des strates mémorielles individuelles et collectives mises en jeu par la Première Guerre mondiale chez le spectateur contemporain, spectateur qui appartient à une génération qui ne connaît la guerre par « l’histoire apprise » à l’école et une « mémoire vivante » amenée à disparaître, ne pouvant plus être transmise que par le récit écrit ou son passage à l’écran.

Cette concurrence entre les strates mémorielles est très nettement mise en évidence au début et à la fin du spectacle.

La première séquence s’ouvre sur une relative remise en question du témoignage des survivants du conflit. Les deux performeuses font apparaître sur l’écran des têtes de vétérans en plâtre (l’un est une gueule cassée, un autre tirailleur sénégalais) pendant que l’on entend des voix enregistrées évoquer la Grande Guerre dans les langues principales du conflit (allemand, anglais, français, etc.). Ces paroles d’anciens combattants sont largement indistinctes, brouillées et superposées les unes aux autres, puis les têtes des vétérans disparaissent l’une après le autre de l’écran, dans un mouvement qui illustre la disparition progressive mais ine1lictable des témoins du combat et avec eux, dans une certaine mesure, du sens de leurs témoignages. Cette mémoire vivante en voie d’effacement est immédiatement confrontée à la mémoire apprise de l’événement. Dans la scène suivante, Hotel Modern retrace non sans humour la façon dont l’histoire scolaire présente le contexte et les éléments déclencheurs de la Première Guerre mondiale. Sur une carte d’Europe des wagons-lits français filmée et projetée sur l’écran, les performeurs disposent des figurines ou des objets qui illustrent une description du vieux continent à l’aube du XXe siècle, description lue au micro par l’une des performeuses. Avec une économie très sarcastique, sont ainsi présentés les éléments marquants de la Belle Epoque : psychanalyse, musique dodécaphonique, théorie de la relativité, mais aussi révolutions sociales et revendications nationalistes. Le rythme du récit s’emballe cependant et l’humour des poignées de main scellant au-dessus de la carte les systèmes d’alliance laisse place à la tension de la course aux armements qui accumule sur l’Europe – et sur l’écran – canons et fusils.

Dans cette séquence, la question de la perception culturelle de la guerre à travers des représentations cinématographiques est véritablement mise en abyme. L’évocation des mouvements sociaux qui agitent les premières années du XXe siècle est en effet illustrée par des images qui s’inspirent très explicitement du film Octobre d’Einstein (foule compacte arborant de nombreux drapeaux, très fortement éclairée par des projecteurs formant sur elle des ronds de lumières). Hotel Modern souhaite en effet que l’image fasse immédiatement référence, et pout cela la compagnie recourt æ une « mémoire visuelle » partagée, même et surtout inconsciemment, par l’ensemble des spectateurs qui, à défaut d’avoir vu le film, ont rencontré ces images dans les livres scolaires. Le processus de reconnaissance des images dans le spectacle est donc fondé sur des bribes de souvenirs et un feuilleté de mémoires concurrentes, sans être pourtant divergentes. « L’ histoire apprise » ne vient en effet pas plus contredire les témoignages que ne le font les images projetées sur l’écran.

Un écho à la disparition des têtes de vétérans dans la séquence d’ouverture du spectacle, la fin du spectacle vient rappeler l’éloignement irrémédiable de la « mémoire vivante » du conflit. L’avant-dernière scène témoigne de l’effacement progressif des marques de la guerre sur « le paysage livré à la mobilisation totale » : une longue séquence sans paroles montre l’éviction progressive de la mort au fil des saisons et la réapparition de la nature et de la vie sur les champs de bataille. Cet effacement dans l’espace s’accompagne d’un éloignement dans le temps suggéré par l’ultime mouvement de caméra du spectacle : un travelling arrière qui résonne comme une prose de congé de la parole testimoniale. Cette dernière scène, filmée en noir et blanc, commence par un gros plan sur un soldat français qui se retourne ensuite pout disparaître dans la brume à mesure que la caméra s’éloigne. Sur ces images, la bande-son superpose la voix éraillée d’un poilu chantant la « Madelon de la victoire ». Cette chanson, écrite en novembre 1918 par Lucien Boyer pour célébrer la victoire des Alliés, reprend le personnage de la célèbre chanson « Quand Madelon », composée au printemps 1914 par Camille Robert et Louis Bousquet et devenue à partir de 1916 un véritable succès, tant sur le front qu’à l’arrière. Dans une étude sur le personnage de Madelon, Charles Rearick a montré comment cette figure avait acquis au cours de la guerre, l’historien lui conférant même le statut de « lieu de mémoire », reprenant le concept forgé par Pierre Nora. Le choix de cette chanson et de ce personnage qui fut encore chanté en 1939 pendant la drôle de guerre, puis par Charles Trenet au début des années 1960 n’a donc rien d’innocent et si ce chant permet de clore narrativement le spectacle en rappelant la victoire alliée, il porte en lui un véritable feuilleté de mémoires. Il met en effet en scène une figure issue de la Grande Guerre réinterprétée pendant toute la première moitié du XXe siècle, figure qui occupe dans le même temps une place privilégiée et brouille1e dans les représentations collectives du premier conflit mondial (la légende veut – à tort- que Georges Clemenceau ait décoré Lucien Boyer en croyant attribuer la Légion d’Honneur à l’auteur de « Quand Madelon »). Cette figure prégnante tend cependant à s’estomper comme l’image du soldat francais sur l’écran, à mesure que les derniers poilus disparaissent, pour laisser place à une histoire apprise, recomposée, et à des images construites en grand epartie par les conflits qui ont succédé à la « der des ders » et notamment par la Seconde Guerre mondiale.

Le recours à l’ « intermédialité » dans La Grande Guerre confère une forme scénique et métaphorique à la réalité composite du souvenir de la Première Guerre mondiale. Par le choix de la vidéo et la concurrence des médias sur la scène, les créateurs du spectacle donnent littéralement à voir au spectateur contemporain la complexité d’une mémoire que la prégnance des images cinématographiques et photographiques rend extrêmement « réaliste », au moment même où la disparition des derniers combattants éloigne inexorablement la « vérité » du témoignage.

En ce sens, le spectacle d’Hotel Modern témoigne de la capacité du théâtre à accueillir les images et les repre1sentations pour les mettre en question : « Le théâtre, qui par nature est un lieu d’échange et d’interaction entre tous les arts convoqués, lieu d’une expérience partagée et interactive entre scène et salle, constitue le champ idéal où toutes nos images, protagonistes à la fois du monde réel et du théâtre, peuvent dialoguer entre elles avec nous, être mises en crise. »

2008