Saisissant Mosè in Egitto à l’Opéra de Cologne

Pour la première fois dans son histoire, l’Opéra de Cologne montre « l’azione tragico-sacra » Mosè in Egitto de Gioachino Rossini. Musicalement et scéniquement, la production s’avère une grande réussite.

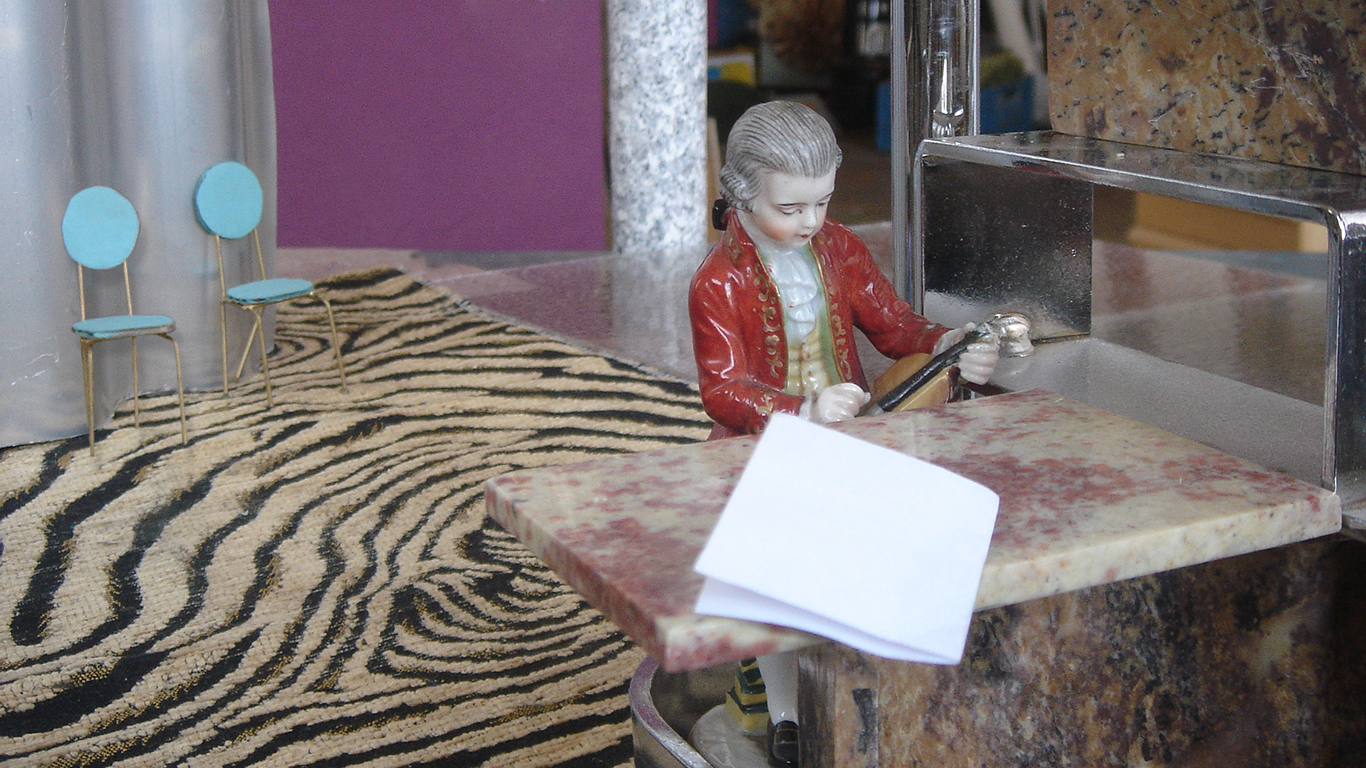

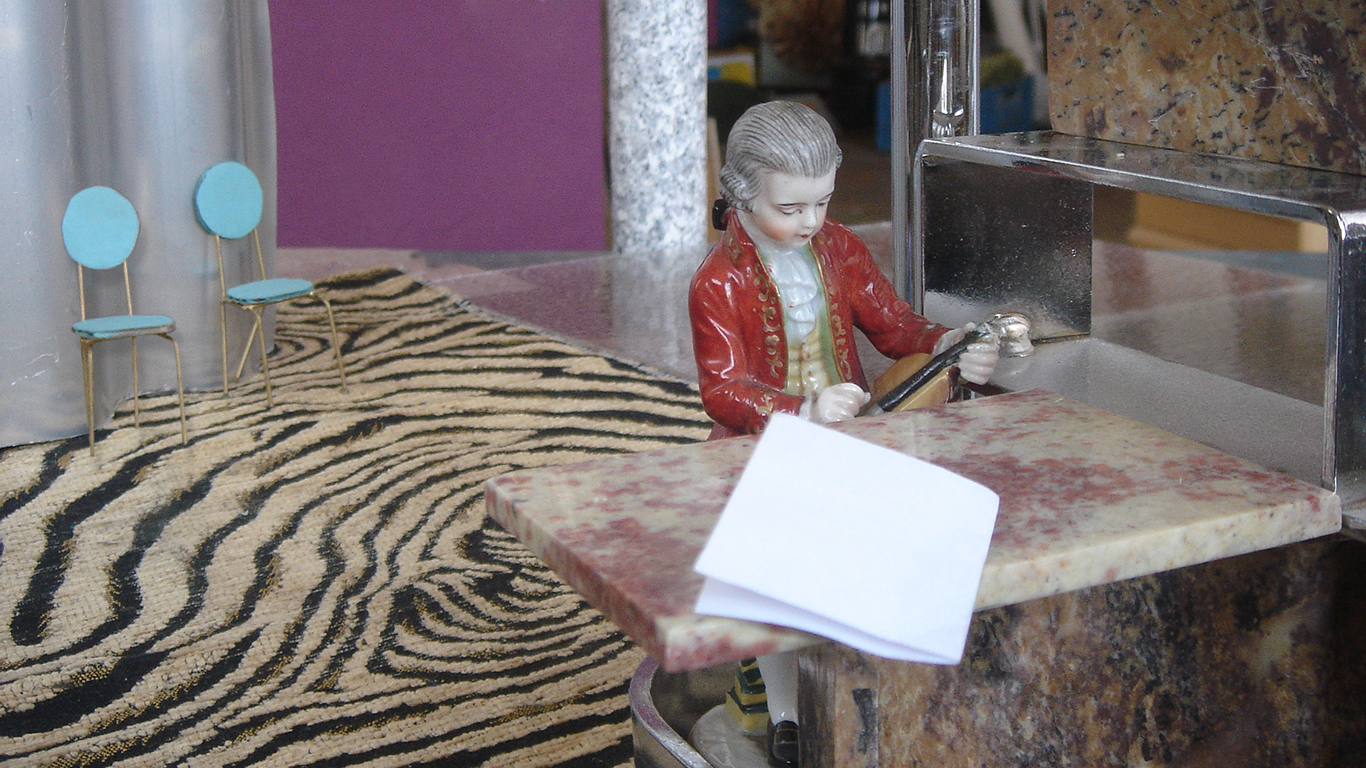

Dieu et toujours Dieu. C’est lui qui est à l’origine de cette histoire biblique tiré du livre de l’Exode. C’est lui qui arrange les choses, c’est lui qui prend les décisions que les hommes ne font qu’exécuter. Dieu le tout puissant, omniprésent, mais invisible. Invisible ? Pas vraiment. Dans cette production de Mosè in Egitto, signé Lotte de Beer et coproduit avec le festival de Bregenz, Dieu ne se cache pas. Il prend les habits des membres du groupe théâtral néerlandais « Hotel Modern » qui, tels des marionnettistes, tirent les ficelles. Au sens figuré d’abord, en se mêlant aux chanteurs pour les faire prendre telle ou telle pose ou leur montrer le chemin à prendre. Au sens propre aussi, car une bonne partie de l’action est représentée par des figurines, dont le jeu, créé et filmé en direct, est projeté sur un grand globe occupant le milieu de la scène. C’est simple et créatif à la fois (le passage de la Mer Rouge !), les images s’avérant souvent d’une touchante poésie. Sans parler du statisme de l’œuvre, problème résolu du même coup.

Musicalement aussi, cette production est une grande réussite. C’est d’abord grâce à David Parry, grand spécialiste du répertoire belcantiste, qui ose ici une lecture « historiquement informée » : peu de vibrato pour les cordes et un son assez sec pour les cuivres. Et pourtant, le résultat n’a rien d’académique. L’énergie, au contraire, que Parry insuffle aux musiciens porte une soirée pourtant longue d’environ trois heures. La distribution est dominée par les femmes. Ainsi, en Elcia, Mariangela Sicilia frôle la perfection. Dotée d’un timbre rond, au médium charnu et à l’aigu lumineux, elle déploie une virtuosité sans faille sans jamais sombrer dans la pure démonstration technique. Son grand air, au contraire, où l’Israélite renonce à son impossible amour pour le fils du pharaon, est l’un des moments les plus touchants de la soirée. Dans le rôle d’Amaltea, femme du pharaon, Adriana Bastidas-Gamboa triomphe d’une tessiture particulièrement meurtrière. Vocalises, aigus, notes piquées ou filées – rien ne pose problème à la mezzo colombienne dressant, quasiment en passant, le portrait d’une souveraine profondément humaine.

Osiride, ledit fils du pharaon, est, lui aussi, entre de bonnes mains. Si Anton Rositskiy ne dispose pas du timbre le plus enchanteur du monde, son savoir-faire technique force l’admiration. Sans difficulté apparente, il traverse un rôle pourtant périlleux, alliant puissance et souplesse, sans parler d’un (sur)aigu impressionnant. Au timbre un rien plus clair, Sunnyboy Dladla campe un Aronne tout aussi convaincant, nous gratifiant de superbes piani dans la fameuse prière du dernier acte. Celle-ci est entonnée, tout en douceur, par Ante Jerkunica, Mosè d’une belle autorité vocale, particulièrement à l’aise dans le registre grave. L’aigu, en revanche, sonne un peu forcé et les vocalises manquent de netteté. Cela vaut aussi pour le Pharaon de Joshua Bloom, voix tonitruante, dont l’émission uniforme et figée ne le prédispose pas au répertoire belcantiste. Mais cette erreur de distribution ne peut nuire au succès d’une soirée copieusement applaudie par un public visiblement content.

24-4-2018